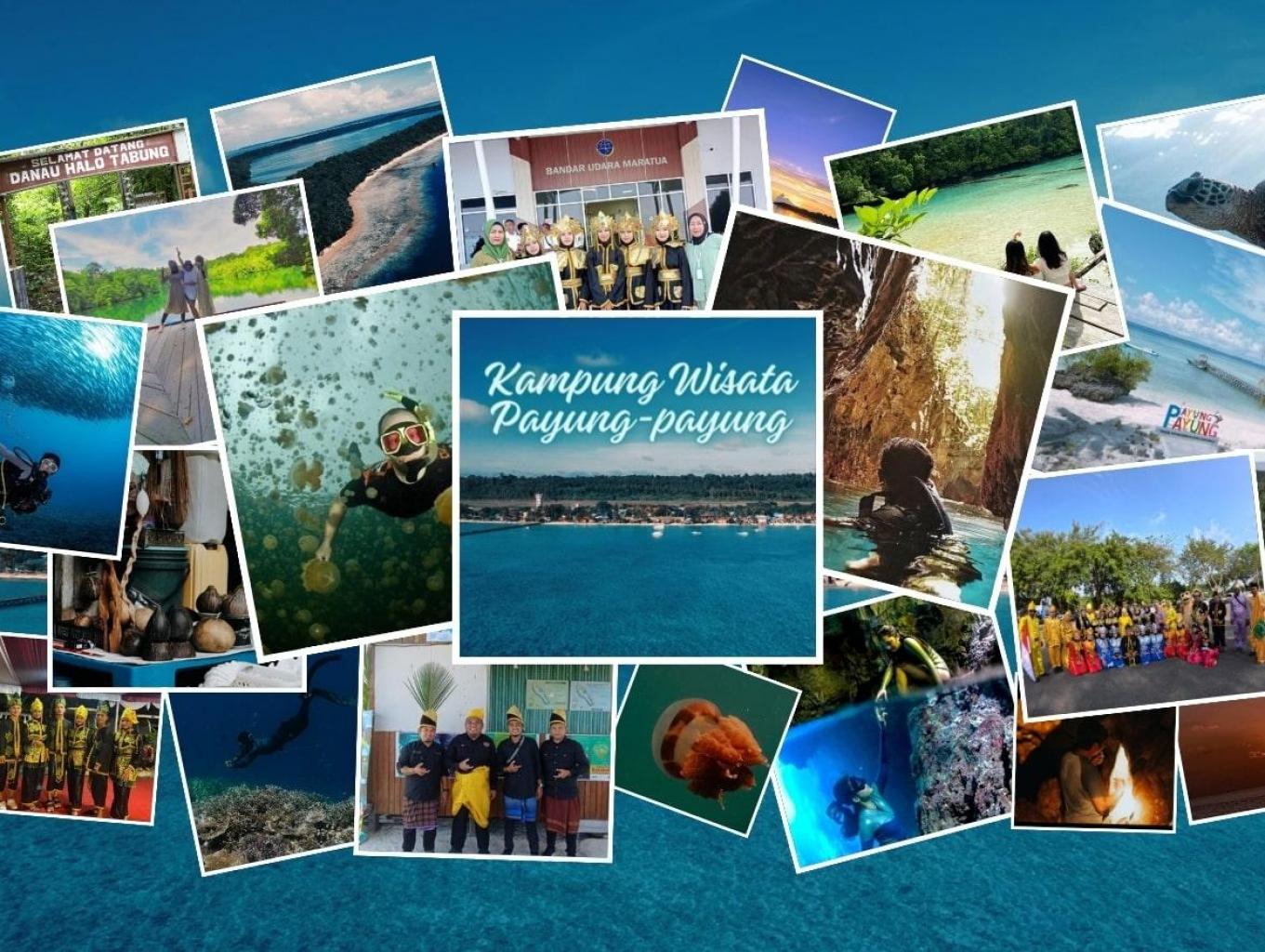

Payung-Payung merupakan satu dari empat kampung yang berada di Maratua yang merupakan Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Derawan. Desa Wisata Payung-Payung memiliki dua SK, SK Desa Wisata dari Bupati Berau dan SK Desa Wisata Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Desa Wisata Bahari Payung-Payung adalah Desa Wisata yang terletak di wilayah Kecamatan Pulau Maratua Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang memiliki luas ± 17, 26 km2 yang terdiri dari 796 jumlah jiwa, 246 jumlah Kepala Keluarga (KK) dan mayoritas merupakan Suku Bajau. Suku Bajau adalah suku yang mendominasi penduduk Pulau Maratua dan merupakan suku bangsa yang berasal dari kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku Nomaden yang hidup di atas laut, dan suku Bajau menggunakan bahasa sama yaitu bahasa Bajau.

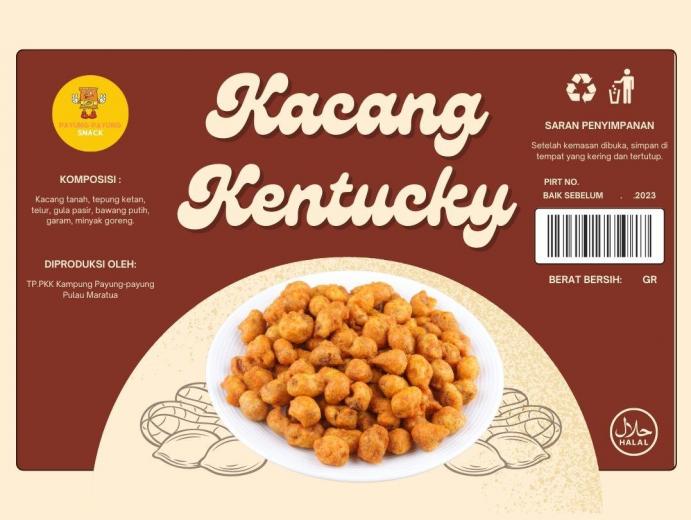

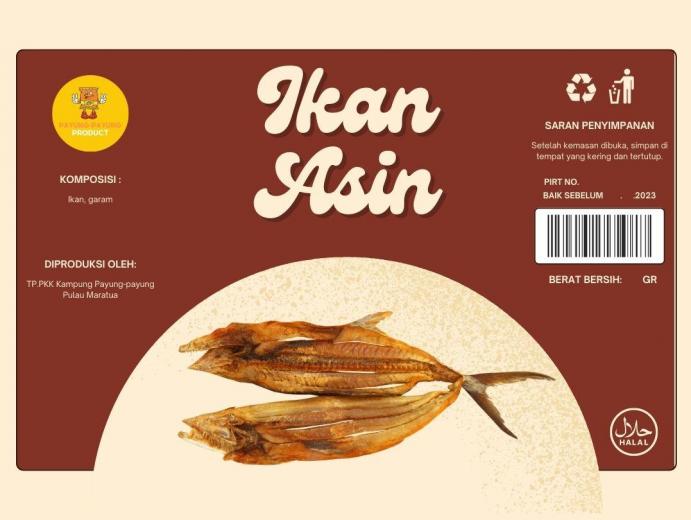

Desa Wisata Payung-Payung memiliki potensi wisata yang sangat unik dan menarik seperti keindahan biota bawah laut (spot diving dan snorkeling), danau air asin dengan ubur-ubur tanpa sengat, laguna, goa karst, mangrove, gunung, budaya serta produk-produk olahan khas Desa Wisata Payung-payung.

Akses Transportasi Menuju Kampung Wisata Payung-payung Pulau Maratua

Jadwal Penerbangan Perintis, Bandara Maratua Pada Hari Senin, Rabu dan Jumat

Dengan Rute Penerbangan:

1. Maratua - Samarinda (pp) [Senin-Rabu-Jumat] RP.340.000

2. Maratua - Tarakan (pp) [Senin-Jumat] RP.302.500

3. Maratua - Kalimarau (pp) [Rabu] RP.247.000

“Jelajahi Pulau Maratua Lewat Jalur Udara dengan Penerbangan Perintis”

ayo… atur jadwal terbang anda dan jangan sampai kehabisan tiket ya…

Note : JADWAL BISA BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN MASKAPAI.

Informasi lebih lanjut :

Whatsapp =

- Tiketing Maratua :

* 0821-5494-2285

* 0822-7550-3037

- Tiketing Samarinda :

* 0811-2119-802

- Tiketing Tarakan :

* 0811-2119-804

- Tiketing Kaliarau :

* 0822-5541-9164

Jadwal Speedboat, Dermaga Maratua-Tanjung Redeb (PP) Pada Hari Senin-Minggu Harga Tiket=Rp.310.000/orang

Surga Pecinta Diving dan Keindahan Alam Bawah Laut

Desa Wisata Bahari Payung-Payung - Pulau Maratua

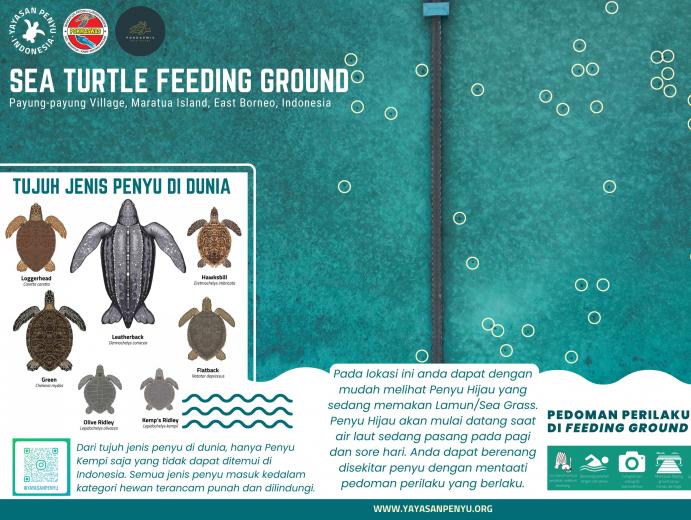

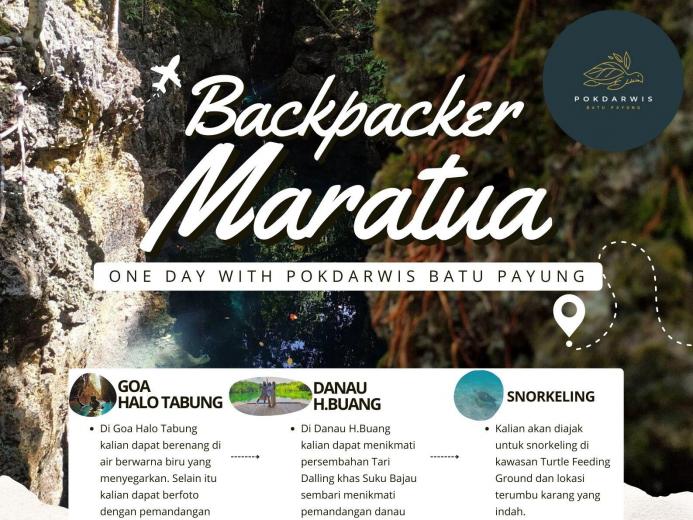

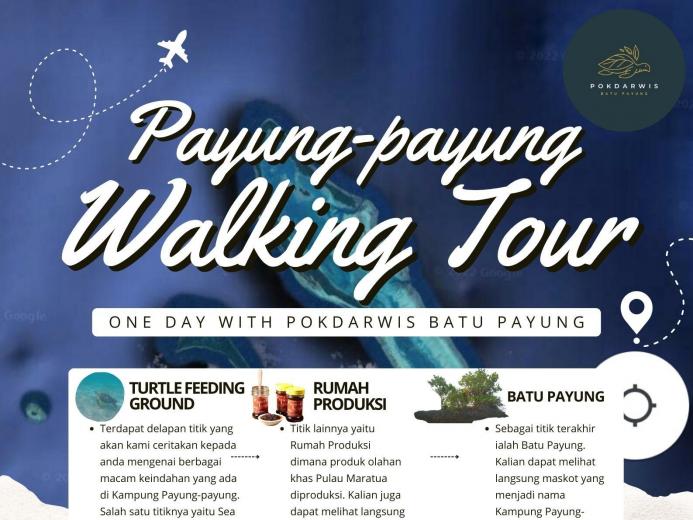

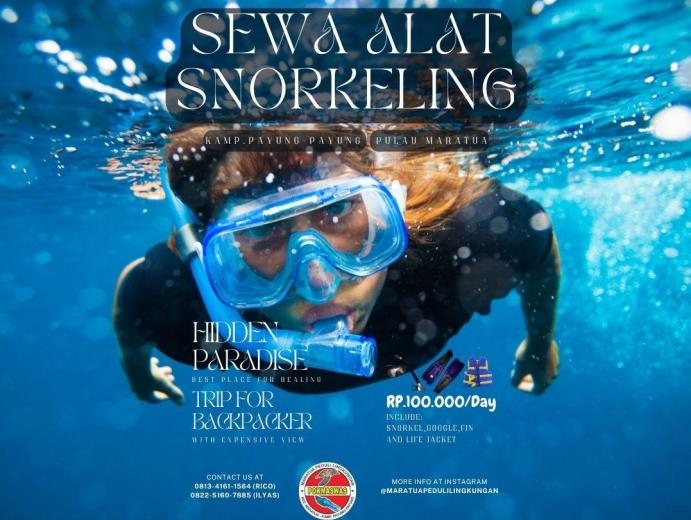

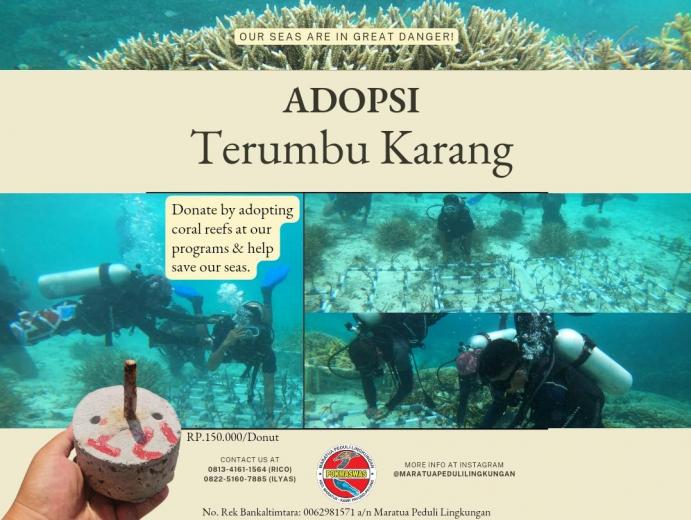

Pulau Maratua masuk dalam daerah Segitiga Terumbu Karang dunia, yaitu tempat persebaran ekosistem laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang beragam. Jumlah spesies laut yang ditemukan di perairan Maratua merupakan terbanyak kedua setelah Raja Ampat. Hal tersebutlah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Maratua khususnya di Kampung Payung-Payung, karena spesies-spesies unik banyak berada di kampung ini, seperti ubur-ubur tidak menyengat dan penyu hijau.

Beberapa lokasi penyelaman di Payung-Payung yang menjadi lokasi favorit wisatawan adalah:

Jetty Dive Spot yang didalamnya terdapat berbagai jenis ikan seperti ikan buaya, kawanan ikan mandarin, harlequin shrimp, gurita biru, termbu karang raksasa dan masih banyak lagi lainnya.

Turtle Traffic Spot sesaui namanya lokasi ini lebih didominasi dengan pemandangan penyu hijau, penyu sisik selain itu juga ditemui spesies lainnya seperti lobster, mantis shrimp, belut moray dan beragam terumbu karang yang memesona.

Mid Reef Spot merupakan lokasi penyelaman yang sering di kunjungi oleh hiu Thresher dan Nurse Shark. Pemandangan lainnya,para diver akan dimanjakan dengan para penyu, ikan pari, hawkfish, ikan kakatua, sekawanan kuda laut dan masih banyak lagi.

Eel Garden memiliki arti taman belut laut karena lokasi ini banyak dijumpai belut laut yang membentang di sepanjang dasar laut berpasir dan dikelilingi terumbu karang yang beragaman. Jika kamu beruntung tidak jarang wisatawan dapat melihat ikan-ikan tuna spanyol.

Hanging Garden berbentuk seperti dinding vertikal yang menjadi rumah berbagai jenis terumbu karang dan ikan-ikan hias. Terumbu karang jenis black coral trees mayoritas tumbuh dengan subur pada dinding-dinding vertikal daerah ini yang tumbuh bersembunyi dibalik karang besar.

Cabbage Garden banyak terdapat ikan-ikan kecil yang merupakan ikan hias, berekosistem diantara terumbu karang. Diantara spot diving lainnya Cabbage Garden bisa dibilang spot yang paling aman untuk para penyelam yang masih kurang berpengalaman.

The Channel Spot terdapat hewan laut dengan ukuran besar seperti hiu kepala martil, hiu abu-abu dan hiu moncong putih. Yang perlu menjadi perhatian, hanya divers dengan jam terbang tinggi yang bisa menyelam dikawasan ini karena termasuk dalam spot diving ekstrim di pulau Maratua.

Banyak penduduk asli Desa Wisata Payung-payung yang bekerja sebagai pramuwisata selam dengan lisensi yang lengkap, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir terkait keamanan ketika menyelam.

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan aktivitas wisata menyelam adalah:

- Kondisi badan yang sehat

- Mengecek peralatan selam/SCUBA

- Mendengarkan dan mengikuti arahan sesuai instruktur/pemandu wisata selam

- Tidak sembarangan menyentuh biota laut

- Keindahan bawah laut Maratua adalah permata yang tersembunyi dibalik birunya lautan yang harus tetap kita jaga dan lestarikan.

Wisata Unggulan di Desa Wisata Payung-payung

Goa Halo Tabung merupakan salah satu objek wisata yang berada di Kampung Payung-Payung dan menjadi tempat wisata andalan bagi Maratua. Goa ini terbentuk dari batuan Karst yang memiliki cekungan mengerucut ke bawah dengan kedalaman sekitar 25 mater. Terdapat air ditengah-tengah goa, dimana sumber mata airnya berasal dari air laut yang melewati celah-celah batu. Volume air didalam goa mengikuti pasang surut air laut. Jarak antara goa dengan bibir daratan yang berbatasan langsung dengan air laut sekitar 50 meter.

Pulau Kakaban didominasi oleh perairan berbentuk danau dengan luasan danau 400 Hektar (Ha). Sumber air danau berasal dari air laut yang masuk melalui celah-celah batu karst, kemudian membentuk sebuah kubangan besar. Disekeliling danau terdapat tanaman mangrove sehingga menyebabkan air berwarna kehijauan dan rasa airnya payau. Jenis danau tersebut adalah Danau Air Asin.

Di dalam danau Kakaban terdapat hewan endemik yaitu ubur-ubur yang tidak menyengat. Beberapa jenis ubur-ubur yang bisa ditemukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Ubur-ubur Emas (Mastigias cf. albipunctatus)

- Ubur-Ubur Bulan (Aurelia sp)

- Ubur-ubur Kotak Kecil (Tripedalia sp)

- Ubur-ubur Terblik (Cassiopea sp)

Danau Haji Buang masuk dalam status Kawasan Lindung, Zona Perlindungan Setempat, Sub Zona Sempadan Danau yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit. Seperti halnya di Pulau Kakaban, Danau Haji Buang juga memiliki spesies-spesies endemik dan unik dianataranya adalah:

- Bintang danau Maratua (Limnasterias oinops)

- Gangga hijau

- Siput

- Bunga karang (18 jenis) yang tumbuh lebat dan membentuk taman bunga karang

- Ubur-ubur tanpa sengat

Laguna Kehe Daing adalah sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang dan semacamnya. Laguna di pulau Kakaban bernama "Kehe Daing", nama tersebut diambil dari bahasa Bajau dengan arti "Kehe" yaitu lubang dan "Daing" adalah ikan. Lubang Ikan yang dimaksud dari Kehe Daing ini adalah adanya daratan yang dipenuhi dengan air asin yang berasal dari laut, dimana air tersebut masuk melalui pecahan batu karst yang membentul lorong seperti lubang. Banyak ikan-ikan kecil yang masuk dari lorong ini menuju kedalam laguna, sehingga oleh masyarakat setempat laguna ini dinamakan Kehe Daing.

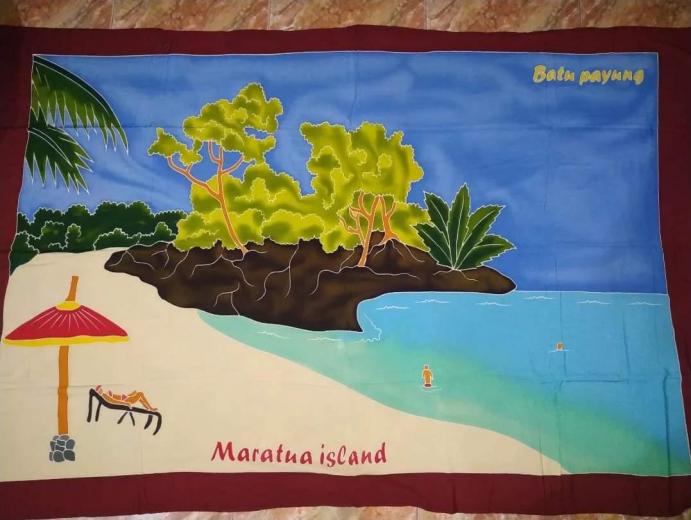

Landmark Pantai Batu Payung dengan view laut biru, pasir pantai putih dan langit biru, kombinasi indah yang akan selalu didapatkan setiap mengnjungi Pantai Batu Payung. Pantai cantik yang berada di garis pantai Kampung Wisata Payung-payung semakin femes, karena hampir selalu menjadi spot wajib kunjung untuk paket trip wisata Pulau Maratua.

Namun, kini spot Pantai Batu Payung semakin harus dikunjungi ulang, karena ada satu spot lain yang juga harus didatangi jika sampai di sini. Landmark Pantai Batu Payung, yang lebih dikenal sebagai Batu Payung saja.

Penamaan Pantai Batu Payung diambil dari salah satu batu besar yang berada di spot ini. Begitu besar, berbentuk seperti payung dan bayangannya bisa ‘memayungi’ siapa pun yang berlindung dari teriknya matahari.

Selain pose-pose foto cantik utama bersama si Batu Payung, sobat travelers bisa juga mengeksplorasi view-view lain seperti berfoto di jembatan dermaga yang memiliki view langsung ke laut, Pulau Kakaban dan vie matahari terbenam.

Best time untuk kunjungi pantai Batu Payung, setiap hari, sepanjang minggu dan tahun. Namun, hari-hari cerah sepanjang Juli dan Agustus menjanjikan foto-foto terbaik di banyak trip ke spot ini. Langit dan laut serba biru plus pasir putih yang indah, menjadi latar foto yang sempurna.

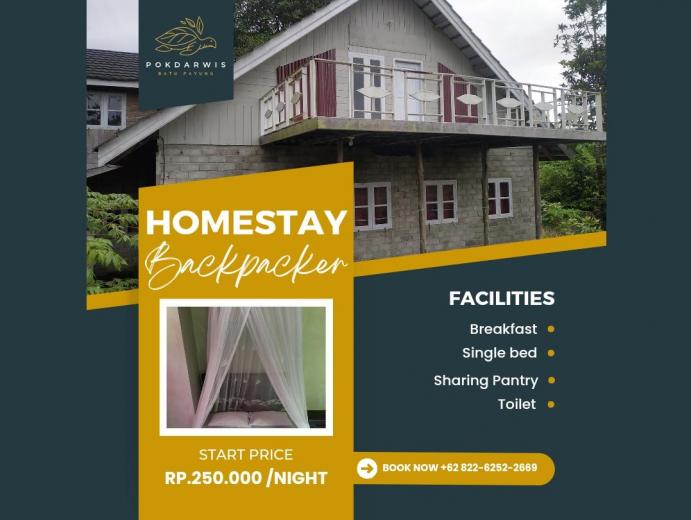

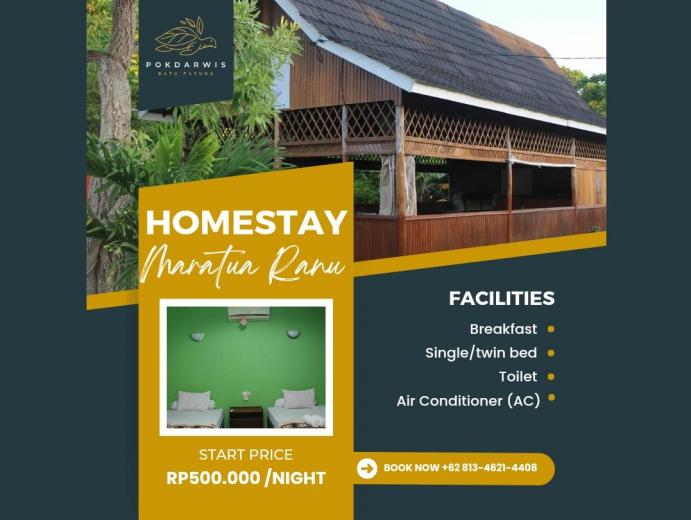

Fasilitas

- Areal Parkir

- ATMs

- Balai Pertemuan

- Cafetaria

- Jungle Tracking

- Kamar Mandi Umum

- Kios Souvenir

- Kuliner

- Musholla

- Outbound

- Selfie Area

- Spot Foto

- Tempat makan

- Wifi Area